11月24日(日)は、第2回学校公開でもちつき会がありました。この日のために何か月も前からPTA事業委員会のみなさんが計画をし、前日の土曜日も準備のため学校に来てくださいました。

体育館の卓球台やブルーシートなどは、金曜に5・6年生が中心となって準備をしてくれました。ありがとう。

家庭科室にはたくさんのもちつき用品が並べられていました。これらのたくさんのたらいや鍋などを洗剤できれいに洗ってくださいました。

もち米は事前に洗って網に入れ、水につけておく作業もしてくださいました。みなさんのチームワークがよく、てきぱきと作業が進んでいきました。

体育館の玄関では、臼にお湯をはって消毒をします。当日は臼を3つ使いますが、予備も含めて4つの臼を準備していただきました。

たらいやボウル、もろべた、布巾など、準備万端にして当日朝を迎えます。PTA会長様、そして事業委員会の皆様、ありがとうございました。

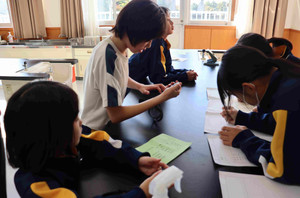

そして24日当日となりました。子どもたちがチャレランをしている間に、PTA執行委員や事業委員会のみなさんがもち米を蒸したり、大根おろしを作ったり、きな粉や砂糖じょうゆを準備したりと、手際よく作業をしてくださいました。

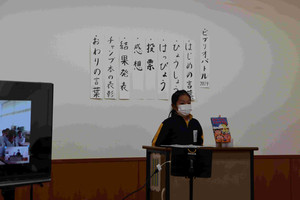

PTA会長様のあいさつと事業委員長さんからの説明があり、いよいよもちつきがスタートです。

蒸しあがった熱々のもち米を臼に投入!

つき始める前に、お父さん方が慣れた手つきで杵でもち米を臼に押しつける作業をしてくださいました。

始めにある程度お父さん方についてもらってから・・・

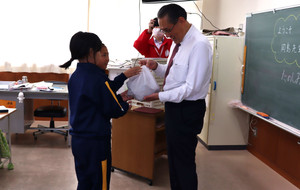

いよいよ子どもたちの番です。低学年の子たちにとっては重い杵ですが、一生懸命振り上げてもちをついていました。高学年はさすが、安定しています。中には親子仲良く共同作業も見られました。ぺったんぺったん、おもちつきは楽しいね。

つきたてのおもちを手でちぎり、きな粉や砂糖じょうゆ、おろしの中に投入します。子どもたちは食べたいおもちを弁当箱の中に入れてもらいました。これもまたお母さん方やおばあちゃんたちの手際のよい仕事ぶりで、子どもたちはおいしくおもちをいただきました。

つきたてのおもちはとてもおいしかったです。子どもたちにはきな粉もちが人気のようでした。おろしもちは辛味大根もあり、大人の方に好評だったようです。友だちや家族と一緒に食べるおもちの味は最高でしたね。心はあったかく、おなかもいっぱいになりました。

また、子どもたちはおもちを丸める作業も体験しました。

最後はパック詰めです。たくさんのおもちが出来上がりました。子どもたちは1パックずつ持ち帰り用としていただきました。

後片付けも終了し、最後に6年児童が代表でお礼の言葉を伝えました。「今日はおいしいおもちをありがとうございました。とっても楽しかったです!」

コロナ禍でしばらく途絶えていたもちつき会ですが、PTA事業委員会をはじめとする保護者やお家の皆様のおかげで、無事に終えることができました。子どもたちのお姉さんやおばあちゃんたちも協力してくださったり、家族のみなさんで今日の会に参加してくださったりと、家族の絆、地域の絆を感じました。また、今日のためにたくさんのもち米を提供してくださった長谷川農園様、立派な大根を提供してくださったフィールドワークス吉村様に、深く感謝申し上げます。このようにして北潟っ子はみなさんに支えられています。今日の日の思い出は、子どもたちの心にも刻まれたことと思います。本当にありがとうございました。

来週はPTA資源回収・奉仕作業もあります。2週連続となりますが、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

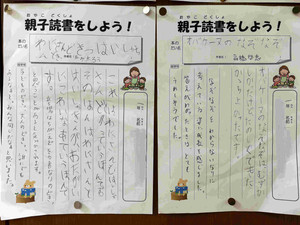

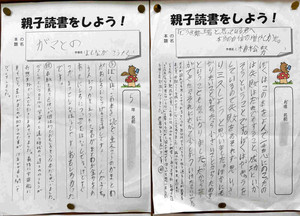

1年生

1年生 2年生

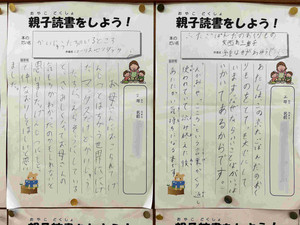

2年生

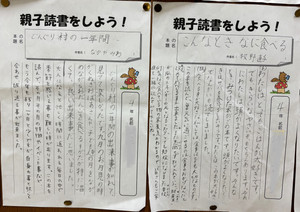

3年生

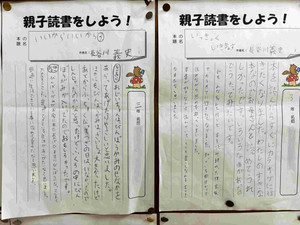

3年生 4年生

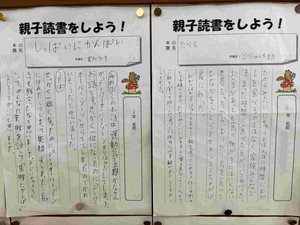

4年生 5年生

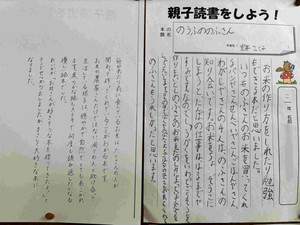

5年生 6年生

6年生